el café con teclas

¿Para quién suena el timbre?

El sonido del timbre cortó el silencio de forma cruel, incisiva.

Gotas de sudor rodaban sin reparo sobre mi rostro ligeramente maquillado. Con los aires apagados y las ventanas cerradas, el calor me asfixiaba, al igual que la mascarilla que llevé puesta a mi incursión en la escuela.

Se había anunciado que, en el marco de una pandemia que no daba signos de amainar, las clases presenciales no se reanudarían. Tras meses de estar imprimiendo hojas casi ilegibles en mi impresora desbaratada, decidí ir a retirar los libros y útiles de mis hijos.

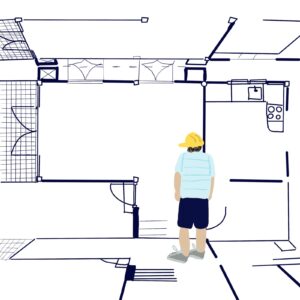

He estudiado en sus salones y recorrido los pasillos por 40 años, primero como alumna y luego como madre. Pero a pesar de conocer cada pulgada del plantel, por primera vez lo vi como un terreno extraño, irreconocible.

Localicé los puestos de mis hijos pre graduandos. El termo de uno de ellos estaba sobre su pupitre. Lo levanté y sacudí; aún contenía agua. En mi búsqueda había encontrado lápices con sus borradores enteros y cajas de colores sin estrenar. Sobre otras mesas descansaban cuadernos y hojas huérfanas. El 10 de marzo los alumnos corrieron a los buses con el último timbre del día, sin imaginar que no regresarían.

Me quité mi mascarilla; francamente pensé que me iba a ahogar.

En el maletín que había llevado para esa faena embutí lo que pude: cuadernos nuevos, libros de lectura y pesados textos. Arrimado a la pared encontré otro maletín, el que uno de mis hijos había llevado al primer día de clases y que aún no se había molestado en regresar. Eché el resto de las cosas y con una mirada resignada abandoné el salón.

Marché por los pasillos jalando en cada mano una maleta. Los murales fueron los únicos testigos de mi recorrido desolado.

Mirando a los costados encontré uno que daba la bienvenida con entusiasmo a la promoción 2020. Desde la superficie las caras sonrientes de los graduandos, congelados para el resto del año. “Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado el año pasado”, pensé con ironía. Para quien no lo sabía, la pandemia ha sido una lección de lo imprevisible que es la vida.

Llegué al salón de cuarto grado. Una pila de libros de Science reposaban sobre la mesa de la maestra. No pude precisar si los habrá recogido para revisar algún taller o si los dejó listo para repartir al siguiente día.

En el casillero de Gabriel, la bolsita con etiquetas que aún no había pegado y algunos papeles ajados. “Tengo que hablar con él sobre ser más ordenado”, pensé. Ya será para cuando entre a quinto grado.

Aparte de eso, todo se hallaba en su sitio, pero irónicamente nada estaba como debía estar.